В цикле «Финансовые грехи» Onliner рассказываем истории людей, которые по разным причинам оказались в непростых жизненных ситуациях, связанных с деньгами.

В этом выпуске — рассказ 29-летнего парня, который никогда не работал, живет с мамой и полностью зависит от нее. Вместе с финансовым консультантом и клиническим психологом мы попытались разобраться, как так получилось и что с этим можно сделать.

Имя героя изменено по его просьбе.

*****

Учился на отлично и подавал большие надежды. Монолог

Меня зовут Антон, мне 29 лет. Я живу в двухкомнатной квартире с мамой. Так уж вышло, что за свои годы я ни разу не работал. Даже летом. Отец ушел из семьи, когда мне было 2 года. Помню его слабо — какие-то обрывки, как он что-то чинил в ванной. Потом просто перестал появляться. Воспитывала меня одна мама. Она работала, тащила все на себе, никогда особо не жаловалась. При этом у меня были игрушки, вкусная еда, одежда, карманные деньги.

Детство у меня было обычное: двор, стройки, поломанные велосипеды, бои на палках — как у всех парней того времени. Ходил на всякие кружки от школы: карате, хоккей на траве, потом теннис. Но меня хватало на пару занятий, максимум на месяц. Потом становилось скучно, я не видел смысла. К тому же нужно было покупать дорогую экипировку. Мама пыталась уговаривать, потом махнула рукой: «Не хочешь — не надо».

В школе я учился хорошо. Был почти отличником, любил математику, английский. Учителя хвалили, мама гордилась. Она вообще считала, что я буду богатым, когда вырасту. Часто говорила: «Ты у меня самый умный, у тебя все получится. Вырастешь — будешь меня кормить». Я в это верил. Мне действительно многие предметы давались легко, и я никогда не прикладывал сверхусилий. Все получалось как-то само собой.

Где-то в восьмом классе у нас дома появился компьютер. Сначала я проводил за ним время после уроков: немного поиграть, посидеть в интернете. Потом как-то незаметно день начал крутиться вокруг него: игры, форумы, какие-то программы, сайты. Все было интереснее и живее, чем школа или улица. Постепенно друзья во дворе отвалились. Я стал больше и больше уходить в виртуальный мир. Маме это, конечно, не нравилось. Доходило до того, что она могла забрать на работу монитор или кабель. Опять же она надеялась, что это «пройдет».

Думал, если отчислюсь и пойду работать, сэкономлю годы

После школы хотел поступить в вуз и стать айтишником. Все-таки у компа я проводил больше времени, чем кто-либо из моих знакомых. Сдал ЦТ не идеально, но вполне нормально — баллов хватило, чтобы поступить на платное. Мама, конечно, сразу сказала, что оплатит, «лишь бы учился». Я тогда думал, что сейчас и начнется взрослая жизнь: общага, новые знакомства, серьезные предметы. Но все пошло не так.

Когда начались пары, стало ясно: это не мое. Вместо программирования — сплошная высшая математика, физика, транзисторы какие-то, матрицы. Я вообще не понимал, зачем мне все это знать. Плюс строгая дисциплина, где за каждое опоздание нужно было писать объяснительные. Так учеба быстро превратилась в сплошную обязаловку, которой не хотелось заниматься.

В общем, довольно быстро я начал забивать. Прогуливал пары, висел с одногруппниками, которые тоже не особо рвались к знаниям. Когда мама узнала, что я стал пропускать пары, начался ад. Она звонила и кричала, подключила всех родственников: дядь, теть. Все в один голос твердили: «Доучись! Потом будет поздно!»

Но я не выдержал. На втором курсе сдался — просто забрал документы. Маме сказал, что лучше отучусь на каких-нибудь курсах и пойду работать. Тогда казалось, что я поступаю правильно и не буду тратить годы впустую.

Мама, конечно, постоянно пилила

После того как ушел из вуза и вернулся домой, стал думать уже не о курсах и работе, а об армии. Мне тогда было чуть больше 18, и это был основной страх. В итоге на медкомиссии меня признали временно негодным. Так что дальше началась история с регулярными походами в военкомат — раз в год или два подтверждать диагноз.

Остальное время я просто жил дома и сидел за компом. Друзья разъехались, с кем-то контакт потерялся, с кем-то уже не было общих тем. Все общение свелось к знакомым из игр.

Мама, конечно, постоянно пилила — «Иди работай» звучало чаще, чем «Доброе утро». Но при этом она продолжала меня кормить, давать деньги, иногда даже баловать. Я как-то быстро понял, что почти все можно выпросить, главное — найти подход. Нужно было просто немного подождать или пообещать, что вот-вот начну заниматься чем-то полезным, если мне купят, например, видеокарту: якобы без нее никак. Так и получал новое: для кодинга — монитор, для «учебы» — ноутбук. Мама в технике не разбиралась, верила на слово. В итоге почти все, что хотел, рано или поздно я получал.

Я продолжал жить по тому же сценарию. Мать все повторяет: «Когда ты уже съедешь? Когда начнешь работать?» — но дальше разговоров ничего не идет.

Иногда все-таки получалось немного заработать

Я живу на копейки — 30, максимум 100 рублей в месяц. Одежду не покупаю, все приносит мама. Вещи доходили до такого состояния, что матери становилось стыдно за то, как я выгляжу: кроссовки с дырками, футболки и штаны все растянутые. Много я не ем, в основном гречку. Стыдно сидеть на маминой шее, правда. Поэтому от подачек я стараюсь отказываться. Но чем больше я отказываюсь, тем активнее мама предлагает помощь и деньги.

Бывали моменты, когда меня что-то пробивало. Внутреннее просветление: все, хватит, надо менять жизнь. Один раз я даже чуть не устроился на работу. Хотелось хоть что-то делать, лишь бы не гнить дома. Откликнулся на вакансию — установка фильтров для воды. Зарплату обещали хорошую, обучение бесплатное. Согласился. Только мне сказали, что берут, я рассказал маме, а она в шоке: «Это что за работа такая? Лучше уж дома сиди, чем людей дурить». Ну, я и остался дома.

Второй «рывок» случился через пару лет. Я все же прошел курсы по программированию. Думал, теперь-то уж точно прорвусь. Но устроиться оказалось нереально. Вакансий для программистов без опыта мало, и их разбирают мгновенно.

Работать курьером, грузчиком или кассиром за тысячу рублей — просто не вижу в этом смысла. Я не против труда, но он должен иметь какую-то отдачу, перспективу. А так каждый день одно и то же: ни накоплений, ни свободы, ни нормального будущего — только усталость. Понимаю, что по всем стандартам в моем возрасте нужно жить отдельно.

Но по какой логике мне менять комфортное на неудобное? Чтобы доказать кому-то, что я «нормальный взрослый»?

К тому же иногда все-таки получалось немного заработать. Не в смысле устроиться куда-то и получать зарплату, а по-другому. Какое-то время я торговал скинами из игр: ножи, пушки, наклейки… В Counter-Strike, например. Иногда выпадало что-то редкое — бывало, по $100 в месяц выходило. И мне на жизнь этого более чем хватает.

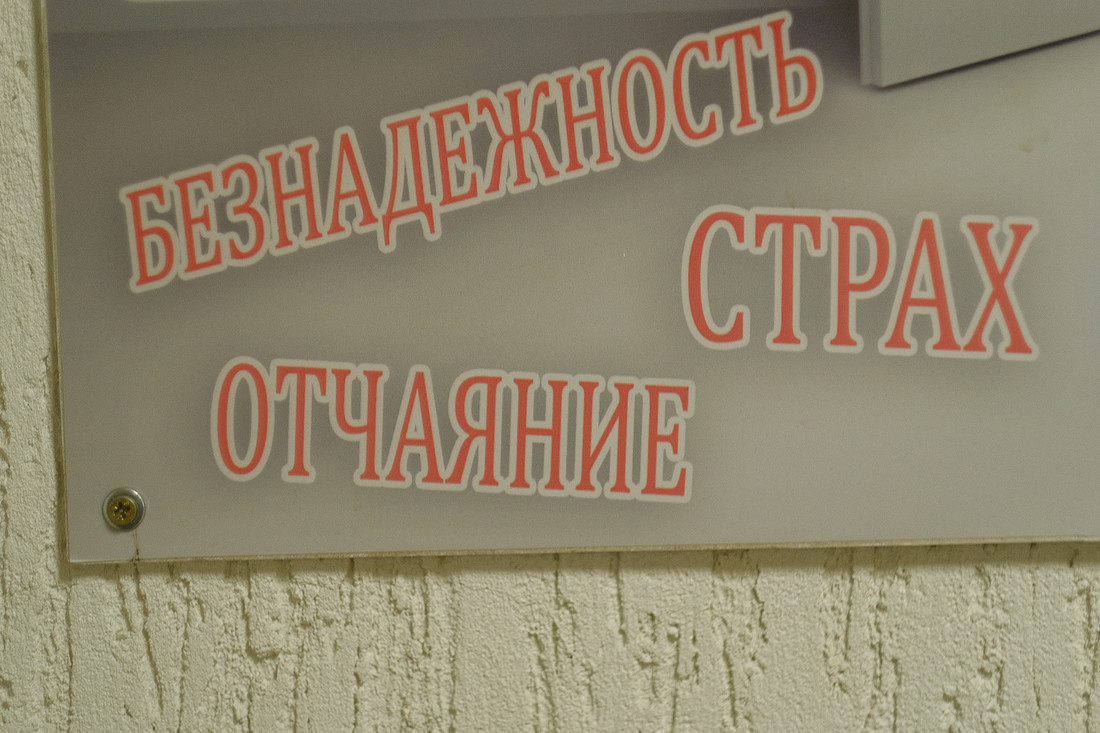

Никто ведь не запрещает мне что-то менять, никто не запирает меня дома. Но каждый раз, когда появляется мысль что-то начать, она сталкивается со страхом — быть не тем, не справиться, облажаться. И я откатываюсь назад. Сначала на шаг, потом дальше, пока снова не оказываюсь там же — в комнате, перед монитором.

Наверное, я привык к этой зависимости, к этой зоне комфорта, которая вроде и душит, но в которой все знакомо и понятно. Выбраться из этого болота не так просто. Я пробовал, правда. Но каждый раз упирался в невидимую стену. А еще — в самого себя.

Советы финансового консультанта

Чтобы разобраться, почему некоторые взрослые люди годами не могут встать на ноги и что с этим можно сделать, мы обратились за комментарием к финансовому консультанту Владиславу Житко. Он объяснил, какие шаги могут помочь в такой ситуации и почему менять нужно не только образ жизни, но и мышление.

— Хотел бы начать с того, что данная ситуация затрагивает не только финансовую сторону, но и психологические, социальные аспекты. Для решения любых проблем всегда нужно разбивать их на составляющие, и сегодня по тому, что я прочитал, я вижу следующие пункты:

- Финансовая зависимость. Парень не имеет стабильного дохода, а его мать несет все расходы.

- Отсутствие мотивации. Антон говорит, что хочет работать, но не предпринимает правильных действий. В мире, где за тебя и так платят, нет смысла стремиться к чему-то.

- Социальная изоляция. Нет круга общения, который мог бы подтолкнуть парня к действиям.

- Психологические травмы. С большой вероятностью за таким поведением стоят внутренние травмы или неразрешенные проблемы, которые требуют внимания специалиста.

Что можно сделать?

— Существует два пути: мягкий и радикальный. Мы рассмотрим первый — постепенный переход к самостоятельной жизни. Для Антона важнейшая задача — начать зарабатывать деньги. Иначе рано или поздно он останется один и не сможет адаптироваться к реальной жизни.

Возможные шаги — найти удаленную работу, пройти курсы (часто это мотивирует) или попробовать монетизировать увлечения (например, стриминг, блог, продажа игровых предметов). Но важно понимать: все это должно приносить стабильный доход, а не быть единичным заработком.

Антону также стоит обратиться к психологу. Его текущее состояние не норма даже с физиологической точки зрения. Общение со специалистом может стать первым шагом к выходу из замкнутого круга. Полезно начать социализацию — через волонтерство, сообщества по интересам или ведение блога о личных изменениях. Кстати, общение с нейросетями и использование их как помощника в выстраивании простого плана действий — это тоже вполне современный способ поддержки.

Мама также играет ключевую роль в сложившейся ситуации. Ее задача — начать выстраивать границы. Это не обсуждение и не торг: рамки должны быть озвучены четко и заранее. Можно, например, постепенно снизить финансовую поддержку, предложить сыну начать оплачивать «коммуналку» и не решать за него бытовые вопросы (стирка, готовка и прочее).

Кроме того, маме тоже необходимо обязательно получить психологическую поддержку. Подобные сценарии часто вырастают из родительского поведения, которое нуждается в корректировке. Признать это — не слабость, а зрелое и ответственное решение.

Психолог: «Если у вас нет своей жизни, вы ничему не сможете научить своего ребенка»

Мы также обратились за помощью к клиническому психологу Роману Коменданту. Специалист пояснил, почему люди могут годами оставаться в роли подростков, как на это влияет семейная динамика и что делать, если вы оказались в подобной ситуации — с любой из сторон.

— Почему некоторые взрослые люди годами не работают и полностью зависят от родителей?

— Если ребенок родился физически и психически здоровым, то чаще всего причины кроются, разумеется, в воспитании.

— Можно ли считать это формой психологического инфантилизма? В чем он выражается?

— Я бы лучше описал это как проблемы с адаптацией. Ведь, как я уже сказал, причин может быть множество. Гипотетически сильный травмирующий опыт может сформировать у человека не только желание быть в слабой (детской) позиции, но и потерю мотиваций и смыслов на очень долгое время.

Если же мы говорим о человеке, который вообще никогда не стремился обеспечивать свои потребности сам, то он достаточно инфантилен, можно и так сказать. Проявляться это будет не только в данной сфере: он будет везде стремиться перекинуть ответственность за свои эмоции и поведение на других или мир вокруг, будет по-детски очень сосредоточен на своей личности и потребностях, игнорируя других, а также иметь проблемы с самоконтролем.

— Как формируется такое поведение?

— Чаще всего это формируется еще в глубоком детстве под воздействием крайне тревожного родителя — чаще всего матери, когда весь мир начинает вертеться вокруг ребенка, а у нее самой хватает психологических проблем. В таком случае, как и с любым нездоровым поведением, нарушается баланс, и воспитание постоянно уходит в крайности: то гиперопека (это когда ее излишне много), то, наоборот, гипоопека.

— Почему родители соглашаются обеспечивать взрослых детей?

— Не думаю, что они соглашаются полностью (это в любом случае доставляет им дискомфорт). Но важно понять, что для таких родителей обеспечивать «взрослого ребенка» скорее приятная опция. Они «самореализовываются» тем, что отдают себя полностью, игнорируют свои потребности, и только рады тому, чтобы не заниматься собой. Изначально такое воспитание — это форма избегания реальности. Такой родитель с самого начала хотел посвятить всего себя ребенку, убрал все грани и растворился в нем, лишь бы не думать про свою жизнь и свои эмоции. И именно из-за этого он постоянно оберегал ребенка от любых мелких опасностей и нагрузок, не давал исследовать себя и мир, всегда контролировал и брал все дела и потребности ребенка на себя.

Продолжать жить так же и спустя 30 лет для него так же естественно, как для алкоголика — пить, а для трудоголика — жить на работе.

— Может ли родительская забота перерасти в «пожизненную поддержку»? Где проходит граница?

— Она определяется психологическим здоровьем самого родителя. Да, это важная сфера жизни, для многих чуть ли не самая главная. Но важно помнить: если у вас нет своей жизни, вы ничему не сможете научить и ничего не сможете показать своему ребенку. Рано или поздно вы перестанете быть человеком и станете просто исполнителем обязанностей не только для него, но и для самого себя. А поэтому рассматривать вас как комфортную зону и не думать о том, насколько вам это тяжело или неприятно, для ребенка будет естественной нормой.

— Что чувствует родитель в такой ситуации, даже если не жалуется вслух?

— В первую очередь, конечно, стыд — как и любой человек с достаточно сильно отличающимися социальными или поведенческими моделями, а также усталость и нарастающую со временем агрессию к ребенку и себе. Такой родитель лишь недоволен последствиями, но чаще всего сам не только не хочет «обрубать» такую связь, а, наоборот, потворствует ей.

— Почему у одних людей просыпается стыд за то, что они сидят на шее родителей, а у других нет?

— Выйти из моделей поведения, на которых ты рос и формировался, — это крайне сложная задача. Так или иначе, мы будем повторять своих родителей — одни больше, другие меньше. Из такой роли будет сложно выйти еще и потому, что родитель с детства ограничивал свободу в создании новых отношений (даже если не напрямую, то, скорее всего, передавая свой тревожный и пугающий взгляд на этот «опасный» мир).

Если говорить о тех, у кого получилось, то это часть удачного опыта (новые контакты, оценки с их стороны, правильное информирование) и, конечно, внутренней силы человека, который много работал над тем, чтобы разорвать такой удобный и привычный формат отношений с родителями.

— Всегда ли это про лень? Или за этим могут стоять другие проблемы: тревожность, страхи, заниженная самооценка?

— Я не думаю, что лень вообще существует, по крайне мере в таком формате. Да, мы опишем такого человека как ленивого, но ему скорее очень много чего мешает. Мешает как на уровне своих проблем и обстоятельств (пускай и комфортных), созданных родителями, так и на уровне простого обучения: во взрослом возрасте ведь тяжелее выучить новый язык или научится делать сальто. Вот и с мотивацией и ответственностью так же.

— Что делать самому герою, если он осознает свою проблему, но не знает, с чего начать?

— Пытаться брать на себя все больше ответственности. Может, начать не сразу с работы — можно и с быта. Затем расширять свой кругозор и связи с другими людьми. Внимательно прислушиваться к критике такого поведения и пытаться найти свои личные причины, почему это может быть плохо для него и ограничивать его жизнь (а такого точно можно найти предостаточно).

Ну и, как всегда, при невозможности справится самому обратиться за профессиональной помощью.

— Чем может закончиться такой жизненный сценарий?

— Если речь о сценарии, где человек никогда не работал и не реализовывался на протяжении 30—40 лет, то мы говорим об одиночестве, куче проблем с самооценкой и построением успешных отношений, не говоря уже обо всех тех ментальных запутанностях и проблемах, которые к этому всему привели и которые сами по себе доставляли бы множество страданий любому человеку.

Стоит не запугивать таких людей перспективой их ужасного будущего (вроде «родители когда-нибудь умрут»), а скорее помочь найти связь такого образа мышления с проблемами и болью, которая есть сейчас в их жизни.